ここは歩いていて看板が目に入って、ん??美術館?よく見てみると武蔵野市立美術館とあります。

どうみても周りはファッション系のお店が並ぶテナントビル。その一角に何とも馴染んでいる美術館の看板です。画廊ならわかるのですが、公共の美術館が商店街にあるのは見た事無いです

ただ、後になって見るとその入り口が美術館のメインの入り口なのか、ビルに入ってる数あるテナント全体の入り口なのかよくわかりません。

一応マップとストリートビューで調べたのですが・・・わかりませんでした

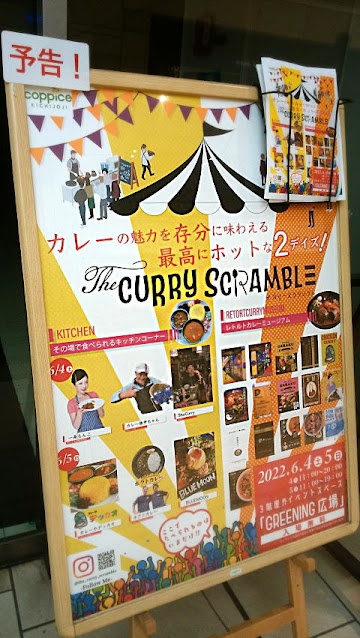

入り口の看板にはカレーのイベントか何かがあるようで案内がありました。この辺もいかにも商店街にある美術館?って感じです

下記の部分は美術館公式サイトの紹介です。言葉を変えずにそのまま掲載させて頂きます

武蔵野市立吉祥寺美術館は2002年2月、日常生活と文化・芸術を結び親しむ場として、 多くの人々で賑わう吉祥寺の街中に開館しました。 収蔵作品は、野田九浦の日本画をはじめ、油彩、版画、写真など約2500点にのぼります。 「企画展示室」では、これら収蔵品の紹介のほか多様なジャンルの表現を紹介する各種企画展を開催、 また市民の創作発表の場「市民ギャラリー」としてもご利用いただいています。 「浜口陽三記念室」「萩原英雄記念室」では、両作家の版画作品や関連資料を常時展示・紹介しています。 講演会やワークショップなどの教育普及活動にも力を注ぎ、施設規模は小さくとも、“観る・創る・育てる”をモットーとしてた美術館活動をめざしています。との事でございます